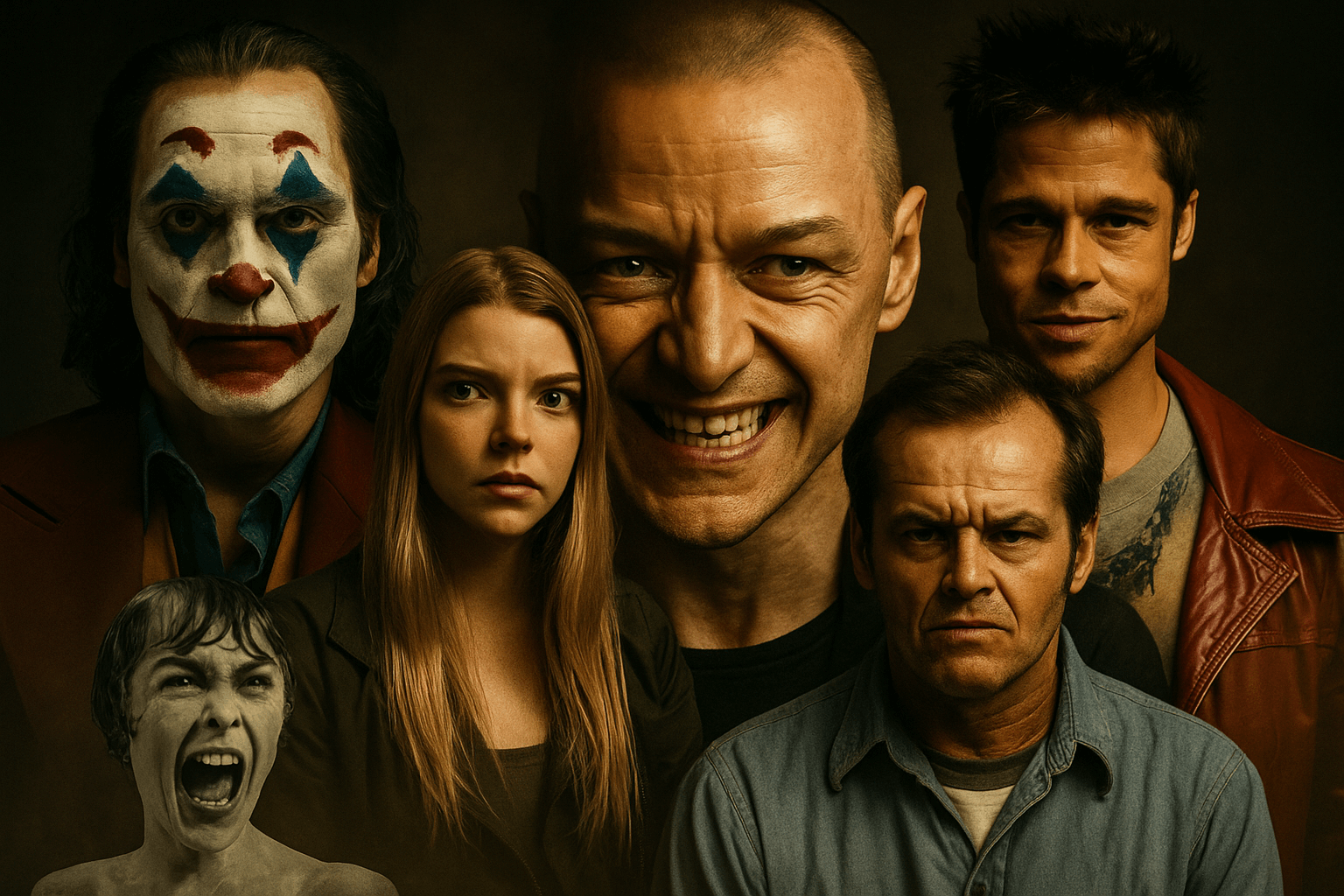

El cine y la televisión suelen exagerar y distorsionar los trastornos mentales, usándolos como recurso narrativo para generar miedo, caos o dramatismo. Incontables personajes ejemplifican esta tendencia: asocian la enfermedad mental con violencia, imprevisibilidad o fracaso social, reforzando estereotipos negativos. Al igual que ocurre con la representación de raza, género o clase, el cine tiene un papel educativo implícito: para muchos espectadores, estas películas y series son la principal fuente de “información” sobre salud mental. Así, aunque los problemas psiquiátricos son reales y variados, la pantalla suele mostrar casos extremos y sensacionalistas, consolidando la idea de que las personas que padecen trastornos mentales son peligrosas o incapaces de integrarse en la sociedad. Hollywood tiene recetas más o menos constantes en el tiempo para crear historias que impacten a la gente . Historias que “funcionan “ con el público. Estas recetas,guiones y argumentos mantienen una relación controvertida con la realidad. Y son , a veces , lisa y llanamente opuestas a ella, al punto de estigmatizar a un colectivo como efecto colateral del afan en ganar espectadores. En reglas generales , el cine relaciona la enfermedad mental con críticas sociales más amplias, como las desigualdades económicas o los fracasos del capitalismo tardío, pero lo hace recurriendo a la figura del “loco” o el “psicópata”. Esto alimenta una visión de la salud mental como sinónimo de inadaptación, fracaso o amenaza. Estas representaciones dañan a quienes viven con problemas reales, fomentando el estigma y el silencio. Mientras los trastornos físicos suelen tener un reconocimiento más compasivo, los mentales quedan ocultos o malinterpretados.Solo cuando el cine muestre personajes con trastornos como personas comunes y no violentas podrá contribuir a una comprensión más empática y realista. Vamos a repasar algunos ejemplos. No se trata de juzgar desde una mirada “científicamente correcta” ni de cancelar nada; varias de estas películas tienen méritos artísticos e incluso buenas intenciones. La idea es entender qué mensajes confusos o estigmatizantes pueden dejar en el espectador.

1) Psycho (1960) – Alfred Hitchcock — Anthony Perkins, Janet Leigh

Argumento express: Norman Bates, con identidad escindida, comete asesinatos mientras encarna a “su madre”.

Dónde distorsiona: fusiona trastorno disociativo de identidad , travestismo y homicidio, reforzando la idea de que si una persona percibe tener múltiples personalidades implica un peligro mortal.

Realidad clínica, en corto: el trastorno disociativoes raro y su asociación con violencia grave está muy sobreexagerada en ficción; la inmensa mayoría de personas con trastornos mentales no son violentas, y el vínculo causal con homicidio es excepcional. Hay matices sobre riesgo en psicosis y comorbilidad, pero no avalan el estereotipo “enfermedad mental = asesino” (revisiones grandes muestran que el grueso de la violencia no se explica por la enfermedad mental per se).

2) One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975) – Miloš Forman — Jack Nicholson, Louise Fletcher

Argumento express: McMurphy entra en un psiquiátrico donde el poder disciplinario aplasta a los pacientes; la terapia electroconvulsiva (TEC) aparece como castigo.

Dónde distorsiona: cincela en el imaginario la TEC como tortura despersonalizante y venganza institucional.

Realidad clínica: la TEC actual es un procedimiento anestesiado, con monitorización y perfiles riesgo-beneficio conocidos; su caricatura en cine alimenta el rechazo a un recurso eficaz en depresiones graves, catatonía y riesgo vital.

3) Split (2016) – M. Night Shyamalan — James McAvoy, Anya Taylor-Joy

Argumento express: un hombre con 23 “alter-egos” secuestra adolescentes y desarrolla una “Bestia” sobrehumana.

Dónde distorsiona: asocia trastorno disociativo con sadismo y superpoderes; confunde disociación con monstruosidad.

Realidad clínica: el Trastorno disociativo suele vincularse a trauma severo,rasgos de personalidad y dificultades de regulación; el sensacionalismo de la amenaza extrema que Hollywood sugiere es espectáculo , no epidemiología.

4) Joker (2019) – Todd Phillips — Joaquin Phoenix, Robert De Niro

Argumento expresss: Arthur Fleck, un hombre marginado con antecedentes de trauma y trastornos psiquiátricos, trabaja como payaso mientras sufre un trastorno neurológico que le provoca episodios de risa incontrolable —compatible con un afecto pseudobulbar, es decir, una manifestación involuntaria y desincronizada de la emoción, habitualmente secundaria a daño cerebral. Rechazado y humillado por su entorno, su progresiva descompensación lo conduce a la violencia y a convertirse en símbolo del caos social.

Dónde distorsiona: La película sugiere que la enfermedad mental, el aislamiento y la falta de apoyo institucional “explican” o justifican el comportamiento homicida, y en ciertos momentos incluso glorifica la violencia como forma de liberación personal o protesta social. Este enfoque fusiona sufrimiento psíquico, resentimiento y crimen en una narrativa estéticamente poderosa pero clínicamente engañosa.

Realidad clínica: Empecemos por aclarar que el síntoma retratado ( la risa incontenible como respuesta a ciertos estímulos) es de una frecuencia casi anecdótica y no constituye un sigo/síntoma de enfermedad mental , sino de daño neurologico. Por otra parte , Si bien existe un ligero aumento del riesgo de conductas violentas en algunos subgrupos (por ejemplo, en psicosis no tratadas asociadas a consumo de sustancias o antecedentes de violencia), la inmensa mayoría de las personas con enfermedad mental no son violentas. Vincular sistemáticamente la “locura” con el homicidio es un atajo narrativo que refuerza el estigma y desvía la atención de los verdaderos factores de riesgo sociales y estructurales —como la desigualdad, la exclusión o el fácil acceso a armas—.

5) Shutter Island (2010) – Martin Scorsese — Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo

Argumento express: un marshal investiga un hospital psiquiátrico y acaba revelándose un paciente con psicosis; hay terapias “experimentales” tipo role-play total.

Dónde distorsiona: sugiere que los hospitales ocultan conspiraciones y que las intervenciones son manipulaciones identitarias.

Realidad clínica: Los tratamientos coercitivos están regulados; el abordaje se sostiene en guías y revisiones éticas, no en “experimentos teatrales”. La narrativa alimenta desconfianza hacia sanitarios y servicios de salud mental.

6) Me, Myself & Irene (2000) – Hermanos Farrelly — Jim Carrey, Renée Zellweger

Argumento express: un policía amable desarrolla un alter ego violento; gags de “cambios de personalidad ultra rápidos”.

Dónde distorsiona: trivializa la disociación como si fuese bipolaridad y lo usa como comedia slapstick.

Realidad clínica: La bipolaridad implica alteraciones del estado de ánimo (manía/hipomanía/depresión), no un cambio radical a nivel de rasgos de personalidad hasta trasformar al paciente en “otra persona”.

7) Girl, Interrupted (1999) – James Mangold — Winona Ryder, Angelina Jolie

Argumento express: Jóvenes con distintos diagnósticos conviven en una reclusiva clínica psiquiátrica de los años sesenta, en un retrato que mezcla rebeldía, vulnerabilidad y la estética del “espíritu libre”.

Dónde distorsiona: Aunque la película muestra matices y cierto humanismo, termina reforzando la idea de que el trastorno límite de la personalidad es sinónimo de peligrosidad, manipulación o caos emocional, y lo romantiza como una forma de autenticidad bohemia.

Realidad clínica: El TLP conlleva un sufrimiento emocional profundo, alto riesgo de autolesión y requiere un tratamiento estructurado y especializado. La fascinación por el descontrol como rasgo de carácter confunde la espontaneidad con la desregulación emocional, e ignora que la recuperación se sustenta precisamente en el aprendizaje de habilidades dialécticas y de regulación afectiva, no en el caos.

8) A Beautiful Mind (2001) – Ron Howard — Russell Crowe, Jennifer Connelly

Argumento express: biopic de John Nash, con alucinaciones visuales muy vívidas y sugerencia de “superación” a base de voluntad.

Dónde distorsiona: sugiere que la esquizofrenia se vive como thriller visual permanente y que se “vence” ignorando síntomas.

Realidad clínica: las alucinaciones visuales no son el eje típico; hay síntomas negativos (apatía, afecto aplanado) y deterioro cognitivo. El tratamiento es multimodal; La “fuerza de voluntad” no es una pauta terapéutica.

9) Donnie Darko (2001) – Richard Kelly — Jake Gyllenhaal, Jena Malone

Argumento express: adolescente con visiones de un conejo apocalíptico y viajes temporales.

Dónde distorsiona: mezcla psicosis con destino místico; el síntoma se vuelve “profecía”.

Realidad clínica: en psicosis se trabaja insight, adherencia al tratamiento , estrés, sustancias, apoyo familiar; no teleología cósmica.

10) As Good as It Gets (1997) – James L. Brooks — Jack Nicholson, Helen Hunt

Argumento express: escritor con TOC, misántropo y cascarrabias, “mejora” al enamorarse.

Dónde distorsiona: reduce el TOC a manías simpáticas y lo resuelve con romance.

Realidad clínica: TOC = obsesiones y compulsiones que consumen tiempo y generan angustia; el tratamiento es Terapia cognitivo-conductual con exposición y, en todos los casos, antidepresivos .No “amor verdadero y ya”.

11) American Psycho (2000) – Mary Harron — Christian Bale, Willem Dafoe

Argumento express : yuppie narcisista/psicopático comete asesinatos en clave satírica.

Dónde distorsiona: alimenta el tropo “psicópata asesino brillante” como si la psicopatía equivaliera a serial killer glamoroso .

Realidad clínica: la psicopatía es un constructo dimensional con perfiles muy diversos; equipararla siempre con homicidas geniales refuerza miedo y morbo, no comprensión.

12) Black Swan (2010) – Darren Aronofsky — Natalie Portman, Mila Kunis

Argumento express: bailarina perfeccionista se aparta progresivamente de la realidad en una espiral artístico-psicótica.

Dónde distorsiona: fusiona trastorno de la conducta alimentaria, psicosis y autoagresión en un ballet gore; impresiona que la estética supera a la clínica.

Realidad clínica: los cuadros psicóticos necesitan evaluación y manejo precoz; la estilización puede ser potente, pero deja clichés de “genio loco” y sufrimiento como peaje creativo.

13) 13 Reasons Why (Serie, 2017-2020) – Brian Yorkey — Katherine Langford, Dylan Minnette

Argumento express: adolescente deja cintas explicando su suicidio; la primera temporada muestra incluso método y detalles que luego fueron borrados.

Dónde distorsiona: romantiza/explicita el suicidio, incumpliendo recomendaciones de no mostrar método, de evitar causalidad lineal y de incluir recursos de ayuda.

Realidad clínica: tras su estreno se observaron aumentos de suicidio juvenil en EE. UU. en análisis ecológicos; de ahí las guías para ficción y periodismo (no detallar método, incluir ayuda, evitar glamurizar).

14) Rain Man (1988) – Barry Levinson — Dustin Hoffman, Tom Cruise

Argumento express : hombre autista con habilidades de cálculo extraordinarias.

Dónde distorsiona: instala el “savant” ( autismo con altísimas capacidades) como norma del autismo, invisibilizando la heterogeneidad.

Realidad clínica: la gran mayoría de personas con TEA no tienen habilidades savant; la sobre-representación de genios refuerza expectativas irreales y borra apoyos cotidianos necesarios.

15) Ratched (Serie, 2020) – Ryan Murphy — Sarah Paulson, Finn Wittrock

Argumento express : precuela estilizada de la enfermera Ratched de “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” ; hospitales como espacios sádicos con TEC/lobotomía como espectáculo.

Dónde distorsiona: consolida el imaginario del “psiquiátrico = horror” y TEC como arma de control.

Realidad clínica: Aunque se trata de una obra ambientada en otra época, muchos espectadores la interpretan como una representación histórica fidedigna y aplicable al presente. Esto contribuye a perpetuar el miedo hacia los tratamientos psiquiátricos modernos y la desconfianza a pedir ayuda profesional, reforzando prejuicios que hoy ya no corresponden a la realidad de la práctica clínica.

Pistas transversales que estos títulos amplifican (y conviene desmontar): • “Enfermedad mental = violencia” → simplificación dañina; la mayoría de delitos violentos no se explican por diagnóstico psiquiátrico. • TEC “tortura” → imagen anclada en cine; la evidencia moderna apunta a eficacia/seguridad en indicaciones graves, con consentimiento y salvaguardas. • Suicidio mostrado de forma gráfica/romántica → riesgo de contagio; seguir guías (no método, mensajes de esperanza, recursos de ayuda). TEA = genio savant → sobreexposición mediática de un fenotipo minoritario.

El cine y las series poseen un enorme poder para modelar la percepción pública de la salud mental. Sin embargo, con demasiada frecuencia han optado por el camino fácil: caricaturizar la enfermedad como sinónimo de violencia, genialidad trágica o comedia ligera. Estas representaciones, aunque atractivas para la narrativa, no solo deforman la realidad clínica, sino que también alimentan el estigma, dificultan la búsqueda de ayuda y trivializan el sufrimiento de millones de personas.

La responsabilidad del audiovisual no implica renunciar a la ficción ni a la creatividad, sino apostar por historias más matizadas, que muestren a las personas con trastornos como lo que son: seres humanos complejos, capaces de vínculos, logros y resiliencia. Mostrar la enfermedad mental con realismo y dignidad no resta impacto dramático, sino que abre la puerta a un cine más humano y transformador.

👉 Lee también: Consejos para dormir mejor: estrategias respaldadas por la evidencia científica

🔗 Fuentes recomendadas: OMS: Salud mental — fortaleciendo la respuesta, APA Monitor: Psicología y Hollywood, The American Journal of Psychiatry.

Ultimas publicaciones

- Del NINI en la sociedad al Hikikomori: tres formas modernas de quedarse atrapado en la adolescencia

- De Napoleón a los cryptobros: impacto de los influencers del dinero en los jóvenes y su salud mental

- El mito del aguacate, los burpees y otras estupideces financieras modernas:

- Depresión y microbiota intestinal

- Cine y locura: cuando el estigma gana el Óscar